Faire face au discours masculiniste chez les élèves : questions pédagogiques, éthiques et juridiques

Ce contenu est un aperçu de la conférence de Léa Clermont-Dion, chercheuse associée au CEAP et de Bruce Maxwell, professeur agrégé au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal dans le cadre de la programmation « Scientifiquement scolaire » présentée par le CEAP UQAM.

Source de l’image : Shutterstock

Qu’est-ce que le masculinisme ?

Le masculinisme repose sur la conviction que les hommes sont victimes d’une « crise de la masculinité », perçue comme une régression de leurs rôles traditionnels, notamment à cause des avancées féministes. Ce mouvement cherche à réaffirmer les privilèges masculins en prônant une vision du monde où les hommes doivent dominer les femmes. Il incarne une tentative de préserver une masculinité traditionnelle et hégémonique, fondée sur des idéaux de force, de rationalité et de hiérarchie.

L’émergence des discours masculinistes après #MeToo : faut-il s’en inquiéter ?

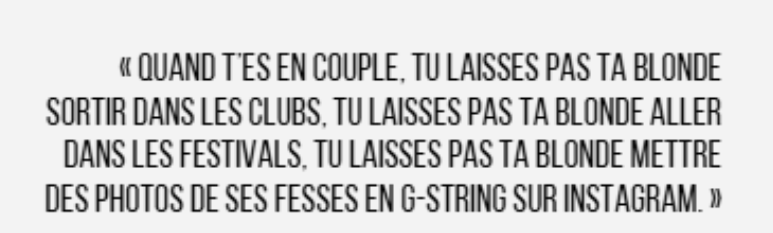

Depuis #MeToo, on constate une nette augmentation des discours masculinistes en ligne, avec des influenceurs prônant le retour aux rôles de genre traditionnels et banalisant les violences genrées. Le Québec n’échappe pas à ce phénomène (Morin D. et coll., 2022).

Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion de l’idéologie masculiniste, notamment par le biais d’influenceurs très suivis. L’utilisation de ce type de médias touche facilement les jeunes garçons. Plusieurs courants et stratégies se développent autour du masculinisme : apologie du rôle masculin traditionnel pour le bien de la société, discours simplistes, « coaching de vie » à l’usage des jeunes qui se posent des questions, légitimation de la violence envers les femmes…

Dans le but de contrer ce phénomène, le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) de l’Université Concordia a développé le programme « On s’écoute » avec des outils et ressources visant à sensibiliser, à informer, à éduquer et à mobiliser la communauté collégiale et universitaire quant aux violences à caractère sexuel.

Faire face au discours masculiniste chez les élèves : questions pédagogiques, éthiques et juridiques

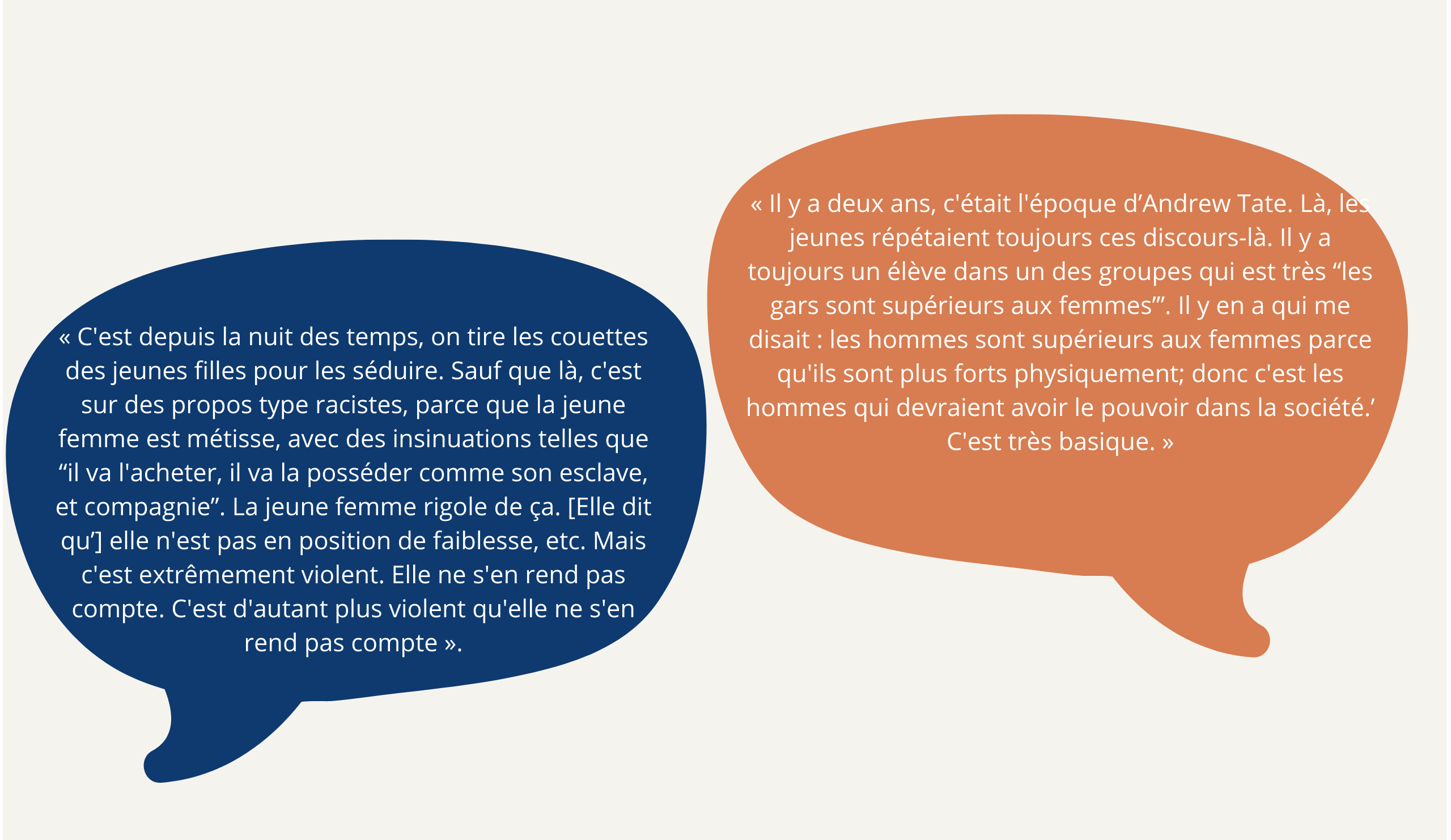

Le discours masculiniste est particulièrement troublant pour le personnel enseignant du primaire qui, selon ses témoignages, commence à le voir émerger dès l’âge de huit ans chez certains garçons.

Témoignages d’enseignants et d’enseignantes

Comment réagir en classe face aux propos sur des thèmes sensibles ?

Les recherches sur la perspective enseignante à propos des thèmes sensibles confirment que la question de savoir comment les aborder de façon adéquate en classe divise les personnes enseignantes :

- la position « d’arbitre neutre » où on s’abstient de partager son point de vue avec ses élèves et on fait de son mieux pour adopter un discours équilibré ;

- la position de « défenseur ou défenderesse de la dignité humaine » où, par souci de respect des droits fondamentaux, on prend parti et on se réserve le droit de faire taire ou d’exclure les élèves.

Quelle est la posture à adopter ?

Aborder ou réagir à des thèmes sensibles soulève toute une gamme de questions épineuses d’ordre pédagogique, éthique, pragmatique et juridique :

- Faire taire ou exclure un élève, est-ce le bon choix sur le plan pédagogique ?

- Ai-je une obligation professionnelle de réserve face aux thèmes sensibles ?

- Ai-je une obligation professionnelle de m’assurer que ma classe est un lieu accueillant et inclusif pour tous les élèves ?

- N’est-ce pas plus prudent de faire preuve de réserve face aux thèmes sensibles ?

- Partager mon point de vue ou faire la promotion d’un certain point de vue, est-ce compatible avec le respect de la liberté intellectuelle ?

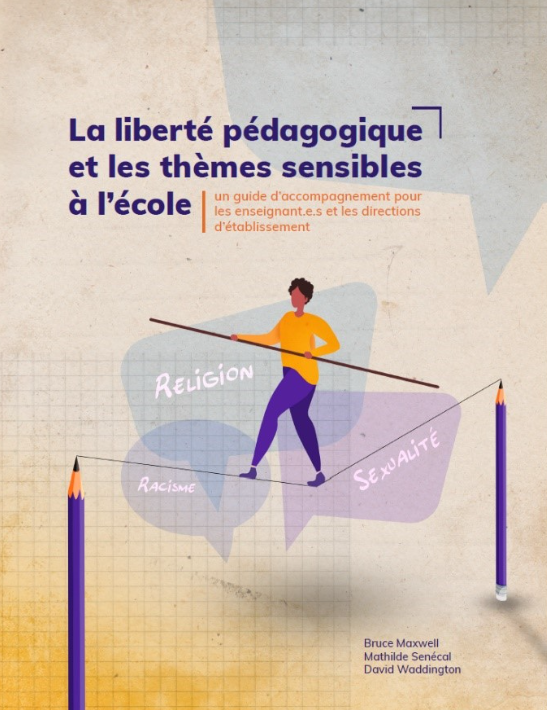

Les réponses à ces questions se doivent d’être nuancées. C’est pour ce faire que le guide « La liberté pédagogique et les thèmes sensibles à l’école » ayant comme objectif premier d’accompagner les enseignants et enseignantes et les directions d’établissement dans leurs actions et réflexions a été conçu (Maxwell, B., Senécal, M. et Waddington, D. 2023). En offrant des repères fondés sur la jurisprudence, ce guide met en lumière les balises légales et professionnelles qui encadrent la liberté pédagogique des enseignants et des enseignantes pour qu’ils puissent faire des choix éclairés, raisonnables et responsables, dans l’intérêt éducatif des élèves.

La ressource est en libre accès à cette adresse.

Références bibliographiques

Maxwell, B., Senécal, M. et Waddington, D. (2023). La liberté pédagogique et les thèmes sensibles à l’école : un guide d’accompagnement pour les enseignant.e.s et les directions d’établissement. Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité.

J. L. Lin. (2017). Antifeminism Online : MGTOW (Men Going Their Own Way). In Digital Environments, Ethnographic Perspectives Across Global Online and Offline Spaces.

M. Lilly. (2016). ‘The World is Not a Safe Place for Men’ : The Representational Politics of the Manosphere. Thesis, University of Ottawa. | Dewey, C. (2014). Inside the “manosphere” that inspired Santa Barbara shooter Elliot Rodger.

Blais, M., & Dupuis-Déri, F. (2008). Le masculinisme : Son histoire et ses objectifs. Labrys, Études féministes, 14, 1-32.

Grannis, T. (2019). Ces hommes qui détestent les femmes : Aux sources du masculinisme. Revue du Crieur, 12(1), 4-21.

Morin, D., et coll. (2022). Le mouvement conspirationniste au Québec : leaders, discours et adhésion. Comprendre pour mieux agir. [Rapport de recherche]. Chaire UNESCO-PREV.

Articles similaires

Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité

Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.

Voir l’articleWikipédia dans la classe

L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.

Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants

Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.

Voir l’articleCommentaires et évaluations

Contribuez à l’appréciation collective