Faire levier avec la didactique pour la formation de la relève enseignante

Former la relève en enseignement est un acte complexe. Au Québec, la formation initiale des personnes enseignantes articule en alternance deux volets complémentaires : d’une part, l’appropriation de connaissances issues de la recherche (volet théorique) et, d’autre part, leur mise en œuvre dans des situations professionnelles authentiques lors des stages (volet pratique) (Vivegnis et al., 2022). Ce principe d’alternance repose sur l’idée que les connaissances issues de la recherche (CIR) fournissent des repères théoriques pour penser, structurer et améliorer l’enseignement, et que leur articulation avec l’expérience donne sens aux savoirs savants tout en soutenant la professionnalisation des futures personnes enseignantes (ministère de l’Éducation, 2020).

L’utilisation des connaissances issues de la recherche : un enjeu de taille

Des travaux soulignent pourtant un écart considérable entre les savoirs produits par la recherche et leur utilisation réelle dans les pratiques de terrain, celles-ci s’arrimant difficilement aux CIR acquises en formation universitaire (Shewchuk et Farley-Ripple, 2022, 2023). Ce constat s’explique en partie par un rapport au savoir davantage pratique que théorique des futures personnes enseignantes, privilégiant ce qu’elles jugent immédiatement utile, au détriment des savoirs plus abstraits (Forget, 2020). À notre avis, cette situation ne traduit pas un désintérêt des personnes aspirantes envers les CIR, mais plutôt un besoin de déployer en formation de meilleurs leviers pour rapprocher théorie et pratique.

La didactique comme levier de formation en stage

Le stage constitue un moment charnière où les personnes stagiaires peuvent établir des liens entre les CIR et leurs expériences vécues sur le terrain (Dionne et al., 2021). Pour que cet arrimage ait lieu, une avenue prometteuse consiste à miser sur des connaissances directement mobilisables et utiles en contexte de stage, dont plusieurs relèvent de la didactique.

La didactique est un champ disciplinaire qui a comme principal objet d’étude « l’enseignement et l’apprentissage des diverses matières scolaires » (Thouin, 2014). À titre d’exemple, la didactique s’intéresse de manière transversale à la planification de situations d’apprentissage, à l’élaboration de matériel pédagogique et au contrat didactique, qui régit les obligations mutuelles entre la personne enseignante et les élèves. Elle peut également produire des connaissances à propos des stratégies d’enseignement à mettre en œuvre pour susciter certains apprentissages ou des obstacles rencontrés par les élèves lorsqu’ils apprennent certains savoirs. Cette didactique, souvent qualifiée de générale, est nourrie par les connaissances issues des didactiques dites disciplinaires (p. ex. mathématiques, langues, professionnelle, etc.), et vice-versa (Dumouchel et al., 2022).

Ces intérêts de la didactique constituent des préoccupations éminemment typiques et importantes pour les personnes stagiaires, offrant autant de pistes pouvant soutenir un arrimage théorie-pratique fécond.

Observer la salle de classe grâce au triangle didactique

Certaines notions sont associées à la didactique, par exemple celle de transposition didactique issue de la didactique des mathématiques. Parmi elles, la notion de triangle didactique (Chevallard, 1991) est probablement l’une des plus fécondes, car elle propose un modèle fort utile pour initier les personnes stagiaires à une lecture structurée de la classe.

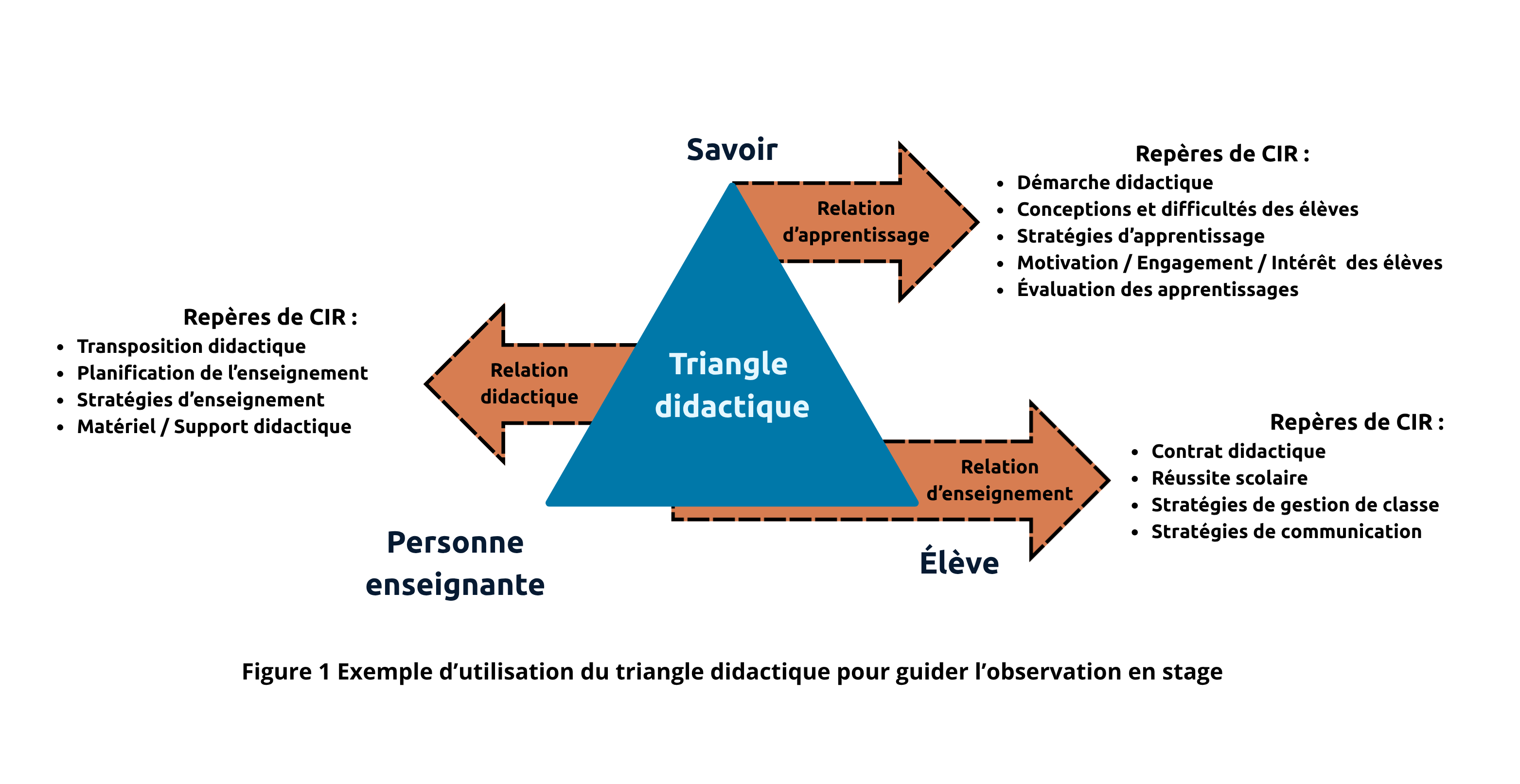

Ce modèle peut servir de point de départ à une intégration progressive et cohérente de la didactique en stage. Ce schéma (figure 1) met en évidence trois pôles essentiels de toute situation d’enseignement : la personne enseignante, l’élève et le savoir. Chacun des sommets est relié aux deux autres, formant trois relations principales (didactique, enseignement, apprentissage) qui permettent de rendre visibles les dynamiques de la classe.

Dans cette perspective, il apparaît pertinent que les personnes accompagnantes (personnes superviseures universitaires, personnes mentores de terrain) structurent des activités en stage à partir du triangle didactique, comme l’observation « active » ou l’autoanalyse de planification. À titre d’exemple, le schéma présenté illustre certains ancrages de CIR qui peuvent guider l’observation en salle de classe. Plutôt que de consigner leurs observations de façon globale, les personnes stagiaires pourraient ainsi analyser plus finement comment on communique avec les élèves, comment la matière est présentée et comment les élèves interagissent avec le contenu, puis mettre en dialogue ces analyses avec des cadres théoriques pertinents. Une telle approche favoriserait l’usage d’un langage commun pour décrire la classe, tout en affinant le regard des personnes stagiaires. Elle les amènerait à construire du sens, à conjuguer expérience et CIR et à développer une posture professionnelle plus réflexive et durablement imprégnée de ces connaissances.

Références

Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. La Pensée sauvage.

Dionne, L., Gagnon, C. et Petit, M. (2021). Élaboration d’un cadre d’analyse de pratiques de supervision de stage en enseignement. La revue des Hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin, 27, 75-94.

Dumouchel, M., Lanaris, C. et Messier, G. (2022). La mise en relation entre la gestion de la classe et la didactique. Dans M. Dumouchel et C. Lanaris (dir.). La gestion de la classe intégrée aux didactiques : vers un enseignement cohérent (p. 3-22). Presses de l’Université du Québec.

Forget, M.-H. (2020). Sur quels savoirs des stagiaires en enseignement du français au secondaire appuient-ils leurs choix didactiques ? Formation et profession, 28(2), 35-50. https://dx.doi.org/10.18162/fp.2020.542

Ministère de l’Éducation. (2020). Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante. Gouvernement du Québec.

Shewchuk, S. et Farley-Ripple, E. N. (2023). Understanding Brokerage in Education: Forward Tracking from Research to Practice. Center for Research Use in Education. https://crue.cehd.udel.edu/wp-content/uploads/2023/08/Understanding-Brokerage-in-Education_Forward-Tracking-2023.pdf

Shewchuk, S. et Farley-Ripple, E. N. (2022). Understanding Brokerage in Education: Backward Tracking from Practice to Research. Center for Research Use in Education. http://www.udel.edu/0010698

Thouin, M. (2014). Réaliser une recherche en didactique. Éditions Multimondes.

Vivegnis, I., Beaulieu, J., Leroux, M., Sakina, R., Vincent, F. et Boutonnet, V. (2022). Exploration des liens théorie-pratique établis par des stagiaires en enseignement dans des incidents critiques : vers une catégorisation des sources et des types de savoirs mobilisés. Formation et profession, 30(3), 1-21. https://dx.doi.org/10.18162/fp.2022.720

Source de l’image : Freepik

Articles similaires

Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité

Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.

Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants

Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.

Voir l’articleVisite de stage : ce qui se joue entre stagiaire, enseignant associé et superviseur

Cet article vise à explorer les différentes dimensions de l’agir des acteurs impliqués dans la supervision des stages.

Voir l’articleCommentaires et évaluations

Contribuez à l’appréciation collective