Les objectifs d’apprentissage et les classifications de questions

Pour soutenir une planification rigoureuse du questionnement, il est utile de s’appuyer sur différents modèles qui explorent les objectifs d’apprentissage selon les dimensions cognitive, affective et métacognitive. Par les catégories qu’ils proposent, ces modèles permettent de créer des questions de difficultés ou de dimensions variées. Nous présenterons six classifications, les fonctions de chacune des catégories proposées, ainsi que des exemples de questions.

La taxonomie de Bloom

La taxonomie des niveaux d’apprentissage de Bloom, reprise et révisée par Anderson et Krathwohl (2001), demeure un outil central pour cibler des objectifs pédagogiques. Telle que présentée dans le tableau 1.1, elle comporte six niveaux qui indiquent des efforts cognitifs croissants. Avec ces niveaux, les enseignants et les enseignantes peuvent varier leurs questions selon la tâche visée et le degré de réflexion attendu.

Tableau 1.1 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir des travaux d’Anderson et Krathwohl (2001)

Les questions élucidantes

Selon Britt-Mari Barth (2022), les questions élucidantes, posées par l’enseignant ou l’enseignante, visent à soutenir le développement de la pensée des élèves au fil d’une tâche, la médiation des apprentissages étant assurée par le personnel enseignant. Ces questions s’adaptent aux réponses des élèves au cours de la tâche et regroupent quatre types, sans hiérarchie de difficulté préétablie.

Tableau 1.2 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir des travaux de Britt-Mari Barth (2022)

Les questions essentielles

Les questions essentielles visent à stimuler la réflexion approfondie des élèves, à encourager l’enquête et à générer de nouvelles interrogations, y compris celles qui émergent spontanément des élèves. Elles se distinguent des questions factuelles ou fermées par leur capacité à engager activement la pensée et à soutenir la construction d’un savoir durable. Selon McTighe et Wiggins (2013), ces questions devraient être privilégiées en classe pour permettre une exploration riche et approfondie d’un sujet, tout en laissant place à d’autres types de questions complémentaires qui orientent, guident ou suscitent l’intérêt des élèves.

Tableau 1.3 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir des travaux de McTighe et Wiggins (2013)

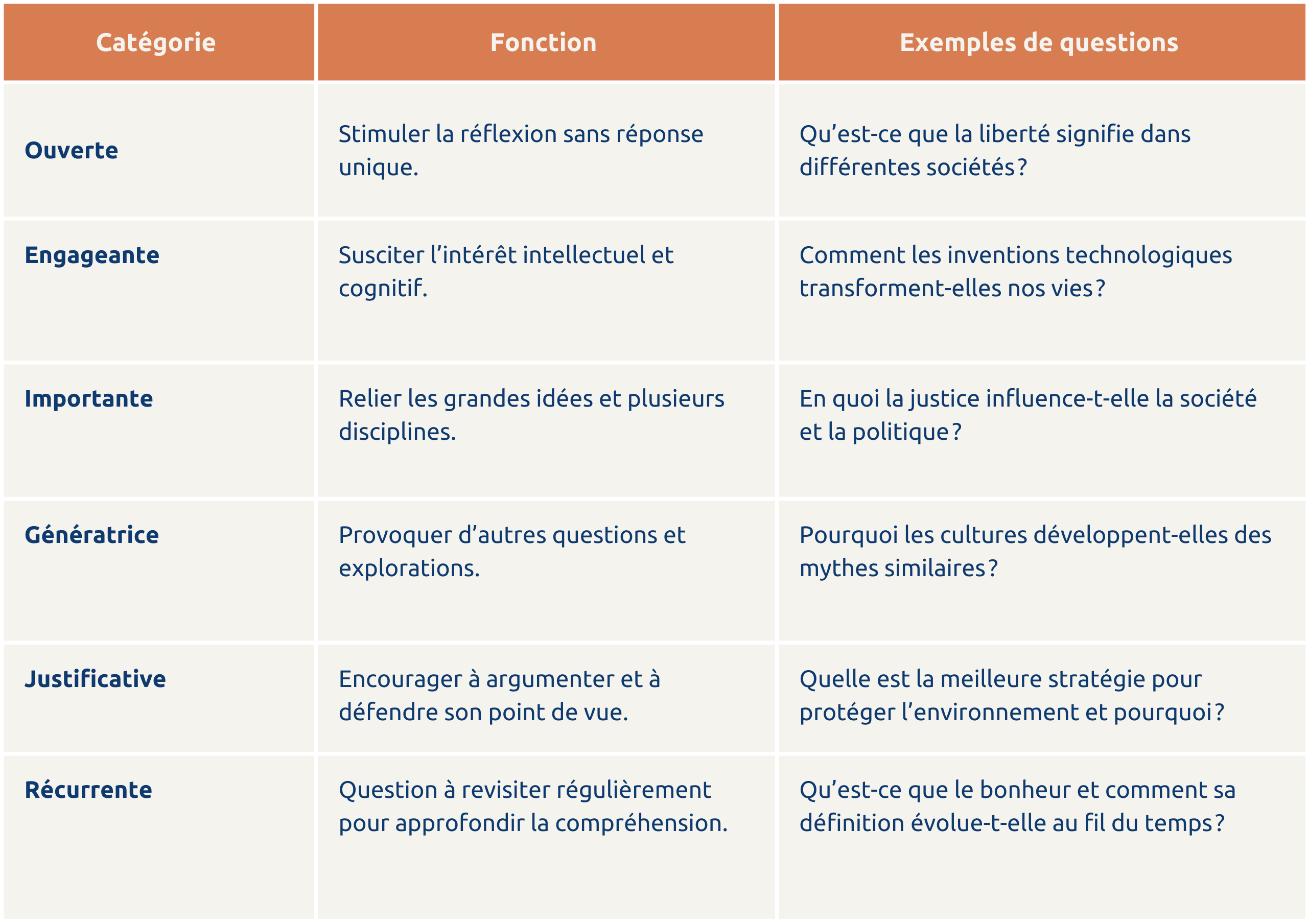

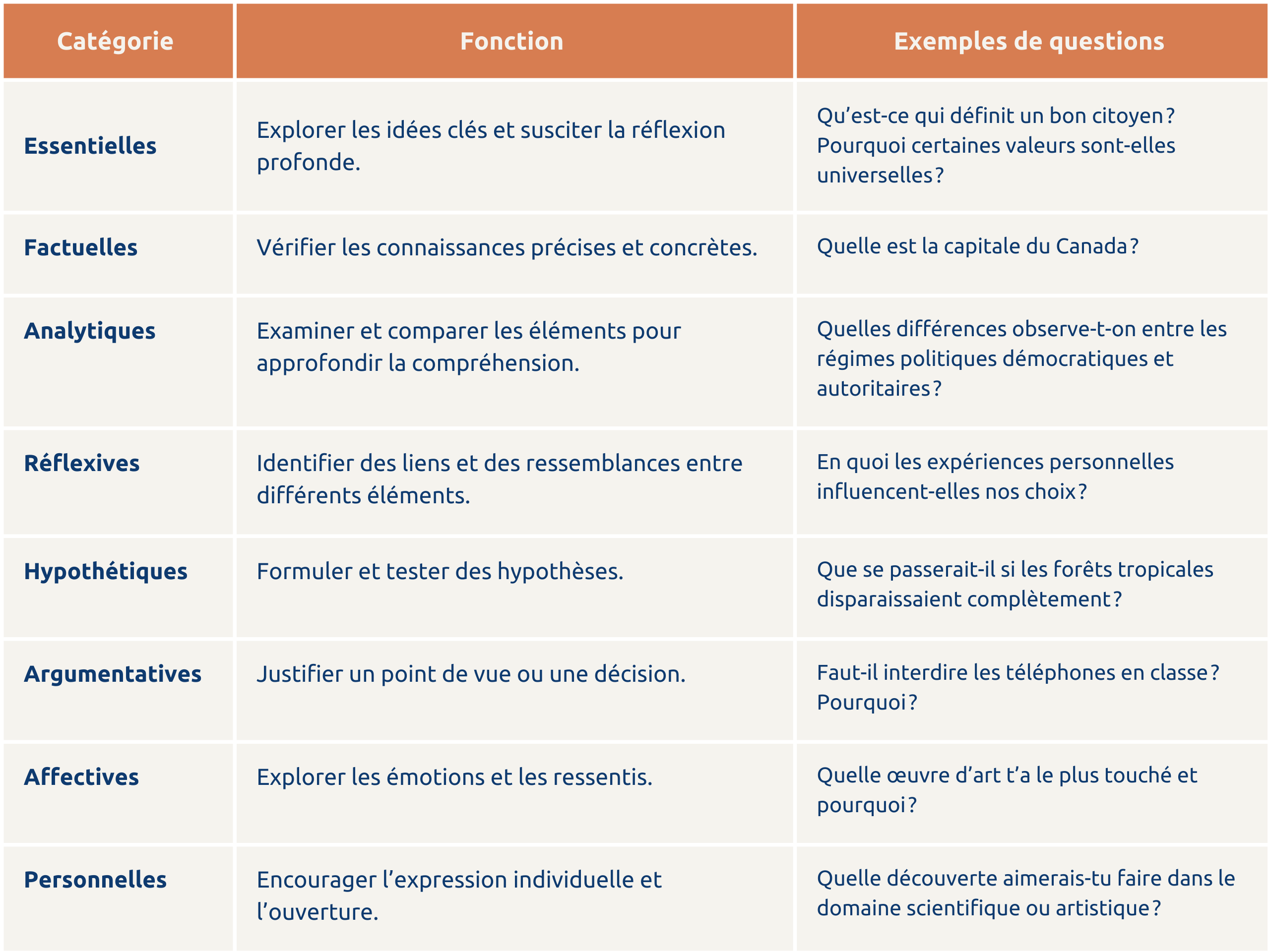

Les questions rigoureuses

Selon Francis (2016), les questions rigoureuses visent à stimuler la réflexion, à susciter la curiosité et à explorer les sujets en profondeur sur une période prolongée. Elles sont ouvertes, centrées sur des idées clés, permettent plusieurs réponses et génèrent de nouvelles interrogations. Une bonne question favorise la rigueur cognitive et prépare les jeunes à devenir des citoyens engagés. Le modèle distingue huit types de questions : essentielles, factuelles, analytiques, réflexives, hypothétiques, argumentatives, affectives et personnelles, chacune ayant une fonction spécifique dans l’apprentissage.

Tableau 1.4 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir des travaux de Érik M. Francis (2016)

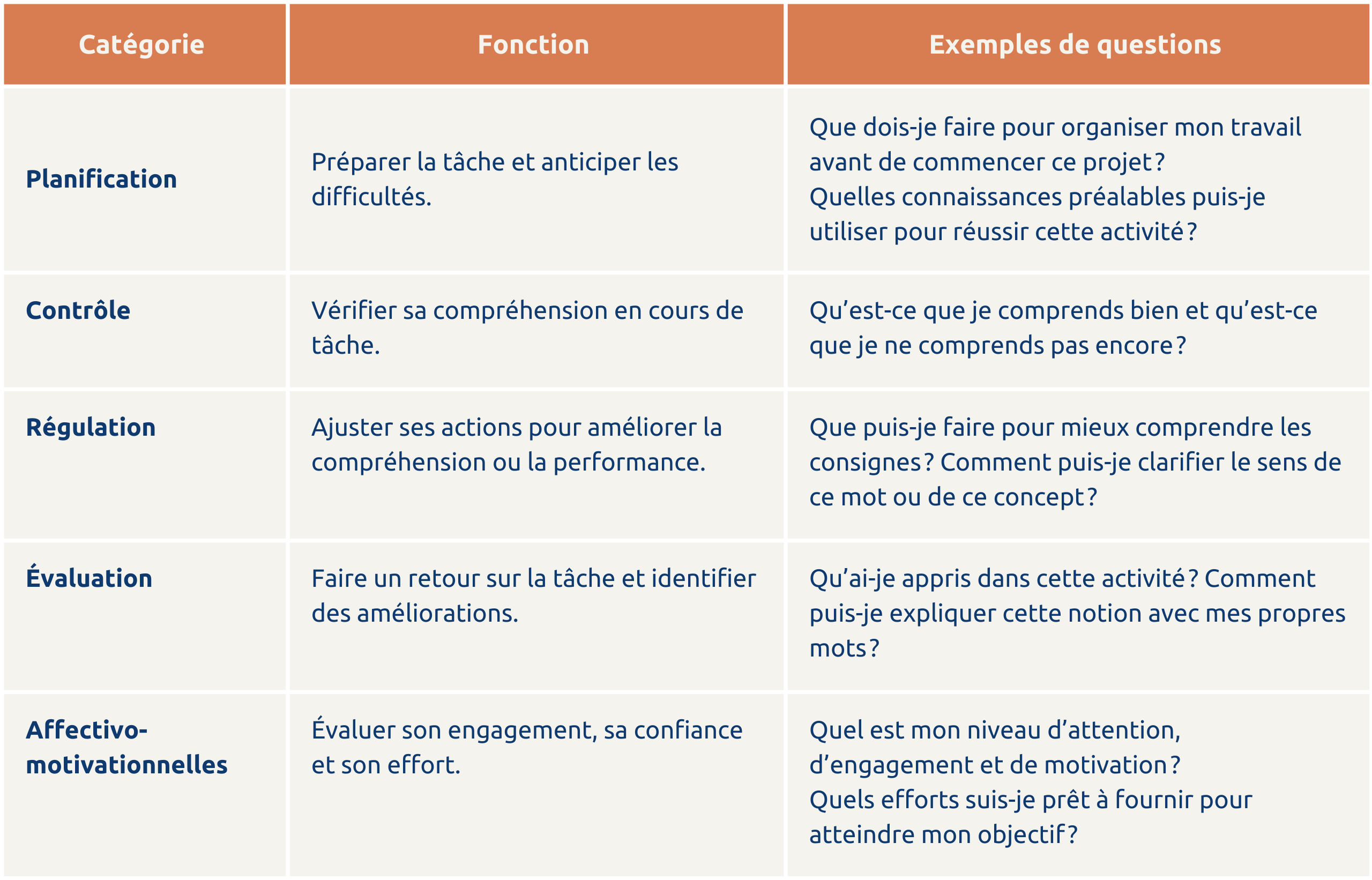

L’autoquestionnement

Le modèle de Viola (1999) s’appuie sur plusieurs approches de la métacognition et intègre à la fois les dimensions cognitives et affectivo-motivationnelles dans le processus d’apprentissage. Il propose des questions métacognitives réparties en cinq catégories. Ces questions sont souvent formulées à la première personne (« je ») dans une démarche d’autoquestionnement, pour favoriser la prise de conscience et l’autorégulation des apprentissages chez les élèves.

Tableau 1.5 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir des travaux de Viola (1999)

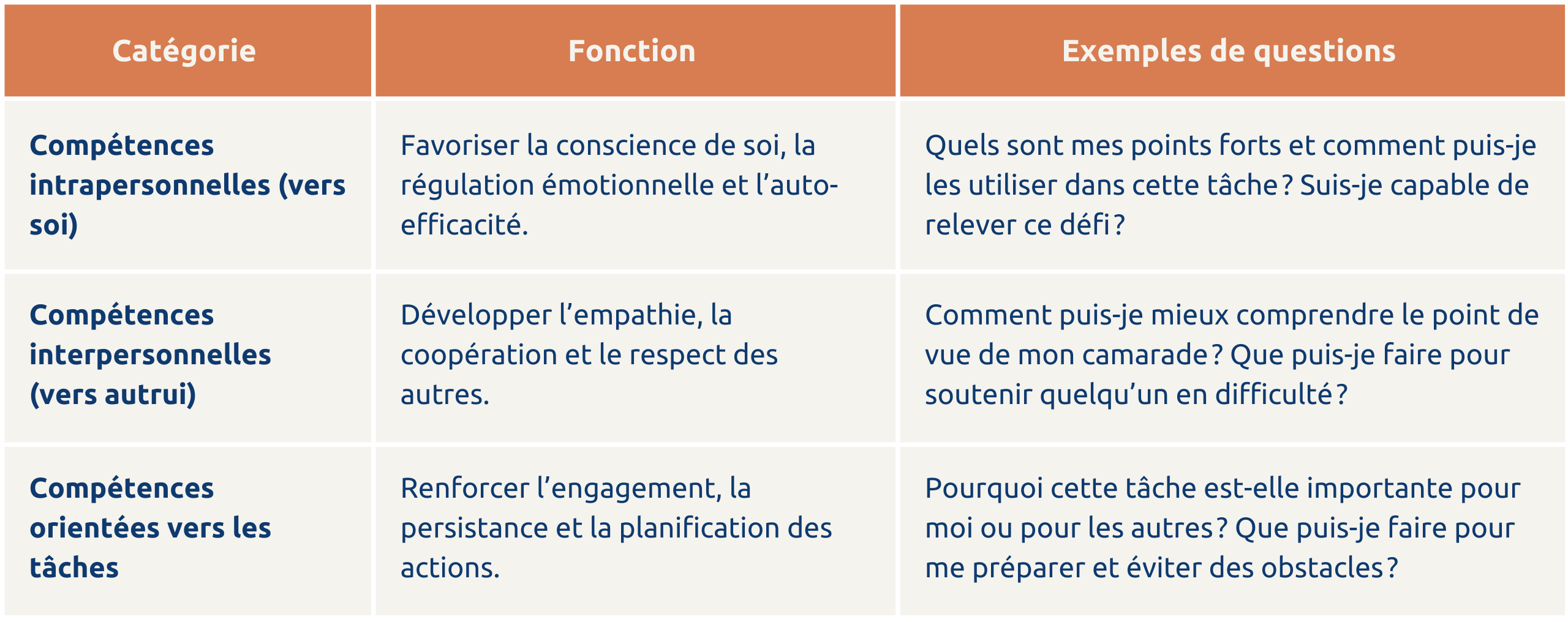

Les questions socioaffectives

Le modèle DOMASEC (DOmains and MAnifestations of SocialEmotional Competences, [Schoon, 2021]) propose une taxonomie des compétences socio-émotionnelles, considérées comme une composante centrale de la métacognition. Il distingue trois domaines. Chaque domaine comprend des dimensions affective, cognitive et comportementale, permettant de soutenir l’apprentissage de manière globale et nuancée. Ces compétences peuvent être mobilisées à travers des questions socioaffectives qui favorisent l’autoréflexion, la motivation et les interactions sociales.

Tableau 1.6 : Catégorie, fonction et exemples de questions à partir du modèle DOMASEC (Schoon, 2021)

Conclusion

Les six modèles présentent à la fois des similitudes et des différences, mais ils sont surtout complémentaires, chacun mettant l’accent sur un aspect particulier de l’apprentissage, qu’il s’agisse de la réflexion critique, de la rigueur cognitive, de la métacognition ou des compétences socioaffectives. Le personnel enseignant peut s’appuyer sur ces modèles pour questionner activement les élèves, en adaptant les types de questions selon les objectifs pédagogiques. Parallèlement, il est possible de favoriser l’autonomie des élèves en intégrant des stratégies d’autoquestionnement et en explicitant la démarche dans des séquences de pratique guidée, partagée et autonome, afin que les élèves développent progressivement leur capacité à réfléchir, à réguler et à mobiliser leurs compétences de manière indépendante.

Références

Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., et Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman.

Barth, B.M. (2022). Une approche sociocognitive de la médiation des apprentissages. Dans Raby, C. et Viola, S. (dir.), Modèles d’enseignement et théories d’apprentissage: de la théorie à la pratique (23e éd., p. 48-63). Les Éditions CEC.

Francis, E. M. (2016). Now that’s a good question! How to promote cognitive rigor through classroom questioning. ASCD.

McTighe, J., et Wiggins, G. (2013). Essential questions: Opening doors to student understanding. Ascd.

Schoon, I. (2021). Towards an Integrative Taxonomy of Social-Emotional Competences. Frontiers in Psychology, 12, 515313. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.515313

Viola, S. (1999). Les effets de l’entraînement au métaquestionnement sur la compréhension en lecture chez les élèves de sixième année du primaire (Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal).

Source de l’image : Freepik

Articles similaires

Wikipédia : le type de contribution comme gage de qualité

Le style de collaboration à la rédaction d’articles sur Wikipédia a un effet direct sur la qualité de ceux-ci.

Voir l’articleWikipédia dans la classe

L’encyclopédie libre Wikipédia fait partie des outils pouvant avoir une visée pédagogique.

Voir l’articleLa voie de la réussite, la voix des étudiants

Les attitudes et les comportements scolaires sur lesquels s’appuient ces deux grands concepts sont nommés par les étudiants eux-mêmes.

Voir l’articleCommentaires et évaluations

Contribuez à l’appréciation collective